香りを科学で紐解く

-現代のデジタル化が生み出す「脳疲労」に対する香りの可能性- Vol.1

私たちは目まぐるしく移ろいゆく日々の中で様々なストレスに晒され、それを知らず知らずのうちに心やからだに溜めこんでしまっています。このコラムでは現代社会、特に都市型生活者(※)を取り巻く環境にも着目しながら、植物や精油、香りの力について専門家の方々のお話を伺いながら科学的な視点で探っていきます。

Vol.1は「脳疲労」をキーワードに、神経科学を専門とされ、香りの効用にも詳しい塩田清二先生にお話を伺いました。

(※) 都市型生活者

ここでは高度に産業化した社会で生きている現代人を指す。

湘南医療大学薬学部教授。日本アロマセラピー学会終身名誉理事長、元日本統合医療学会副理事長。

専門は神経ペプチドを中心とした神経科学。著書に「<香り>はなぜ脳に効くのか アロマセラピーと先端医療」、「『植物の香り』のサイエンス なぜ心と体が整うのか」(NHK出版新書)

現代人の置かれている過酷なストレス環境の中で、身体的な疲れだけでなく脳や精神的な疲労感に関係する「脳疲労」という言葉を耳にするようになりました。「脳疲労」とはどのような状態でしょうか。

脳に入ってきた情報というのは、その情報に合わせてインターフェースのように情報処理を担う各部位に振り分けられます。情報処理を担う部位の例としては好き嫌いに関する偏桃体や、記憶に関する海馬などがあり、そこで処理された情報は最終的に神経系を通って体の反応となって出てきます。「脳疲労」というのは、情報過多な状態が続くことでインターフェース機能がパンクしてしまい、頭がぼんやりする、集中力が続かない、といった脳の疲労を感じている状態と言えるでしょう。

たしかに、仕事中もなんだか集中力が続かないなと感じることはあるかもしれません。具体的にどのような行動が「脳疲労」につながるのでしょうか。

大きな原因は「スマホ依存」ではないかと思われます。今の若い世代は特に、デジタルデバイスに慣れている分、無自覚にスマホを見てしまっています。すると知らず知らずのうちに情報過多になり、慢性的な「脳疲労」に陥っているようです。都市型生活者は特に自然に触れてリセットする機会やスマホから離れる時間が少なく、食事中や寝る前でも触っていますよね。本来ならば脳がリラックスしなくてはならないときにも刺激を受け続けている、ということが「脳疲労」を加速させています。

「脳疲労」がたまると私たちの心やからだにはどのような影響があるのでしょうか。

「脳疲労」により神経細胞が疲れた状態になると正常な判断力を失ってしまい、集中力や思考力が低下してきます。自覚症状としては考えがまとまらない、頭がぼんやりする、霧がかるなどがあります。その時に脳の中ではどのようなことが起こっているかというと、たとえば脳の活動により活性酸素が発生し、酸化ストレスによるゴミのようなものが脳内に溜まってきたり、神経伝達の仕組みがおかしくなったりしてしまいます。さらに、正常な状態であれば酸化ストレスを減少させる酵素SOD(※)などが働きますが、その活性が落ちると酸化ストレスが除去できずに細胞のアポトーシス(=細胞死)が起きてしまいます。それに付随して睡眠不足や過度なストレスが加わってくると加速度的に神経細胞の細胞死が促進され、脳機能の低下に繋がってしまうのです。

(※) SOD(Super Oxide Dismutase)

人間の体内にもともと存在する、細胞内で発生する活性酸素を除去する酵素の一種。

「脳疲労」によって私たちの脳ではそのようなことが起こっているのですね。では、それを解消するためにどうすれば良いのでしょうか。おすすめの方法やポイントを教えてください。

スマホをやめる、というのが一番良いのですが、なかなか難しいですよね。今の時代は職場や自宅関係なくパソコンと向き合う時間も多くなり、デジタルデバイスから離れたくても離れられない状況にあります。そのため、少しでも触れる時間を減らす工夫が大切です。物理的にスマホを持てないよう運動をしてみたり、スポーツ科学の世界で近年推奨されている「クロストレーニング」の考え方を取り入れるのも良いでしょう。自分の専門競技以外のものに取り組むとパフォーマンスが向上するというもので、例えば重力の影響が少ない水泳選手であれば、重力の影響が強いスポーツに取り組むと良いようです。これは一般の人々にも言えることで、普段とは違う行動を取ることでリフレッシュしたりパフォーマンスを高めたりすることに繋がります。日頃からパソコンに向かってばかりいる人は例えばガーデニングや農業をやってみる、といったことが「脳疲労」の解消にも良いと思います。

日常生活を送る上では、1日の中で仕事中などのオンの時間とそれ以外のオフの時間に分け、オフの時間はなるべくスマホを触らずに食事を楽しんだり、入浴や睡眠の時間をしっかりとるといった生活習慣を守ることが重要です。そういったリズムができれば「脳疲労」は解消されていくでしょう。そしてその時に香りの力を借りることは非常に有効だと思います。

オフの時間の行動に香りを一緒に取り入れると良いのですね。具体的にどのような取り入れ方があるのでしょうか。

例えばお風呂に入る行為はリラクゼーションのためにプラスになりますが、その時にリラックスする香りをバスタブに入れて香りを感じながら入れば、より一層効果的だと思います。昔の日本人もヒノキ風呂に入っていましたよね。ヒノキの香りを嗅いでリラックスしていたのでしょう。香りを嗅ぎながら入浴すると、体温が上がって血管が拡張し、そこに香り成分が入ってきて、全身に行きわたる。そういう相乗的な効果を日本人はうまく使ってきたんですね。

香り、特に植物由来の精油の香りは日本に限らず世界中で古くから取り入れられていた文化ですよね。一方でその作用や効能などについて真偽がわからないことも多いと思います。そのような部分に対してどのようにアプローチしているのでしょうか。先生の想いも含めて教えてください。

今までは単に香りを嗅いで気分が良くなる、程度だったところから科学的な手法を用いて各精油の効能を調べ、さらにもう少し踏み込んで成分分析を行い、それぞれの成分に関して掘り下げています。目的に応じて、脳への影響を見るのであれば脳血流を測定したり、唾液を採取することでホルモンへの影響を調べることもできます。例えばラベンダー精油には主要な成分としてリナロールと酢酸リナリルが含まれますが、私たちの研究では、ラベンダー精油のリラクゼーション効果はリラックス成分として知られているリナロール以上に酢酸リナリルの貢献が大きそうだということが、唾液中のコルチゾール(※)量の変化を調べることでわかりました。1)

このように、私たちは植物の香りついて「人知を超えた神秘的なもの」とされていたものに対して、しっかりとデータを取って研究結果を示すことで科学的な見地からその良さや最適な利用方法などを提案していきたいと考えています。

(※)コルチゾール

血圧や血糖値を上げたりエネルギー供給を促す役割をもつ、生きるために必要なホルモン。ストレスがかかった時に分泌されることからストレスを客観的に評価する指標として用いられる。

実験紹介 ―香りで脳を鎮静化―

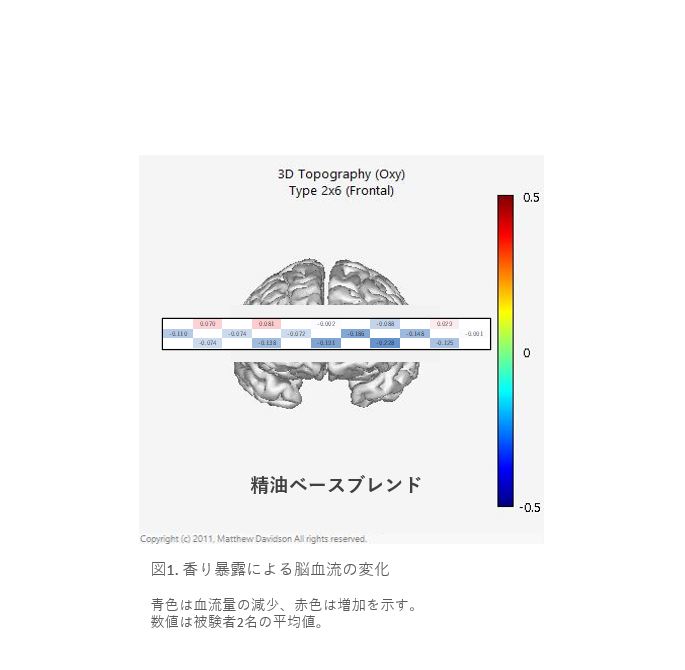

精油ベースブレンドを嗅いだ際の前頭葉の血流量を測定しました。

前頭葉というのは文字通り脳の前の部分にあり、運動や思考、判断などを司る部分です。2)

図1は香りを嗅ぐ前後の被験者2名の血流変化量の平均を示したものです。全体的に血流量が減少したことから、今回用いた精油ベースブレンドの香りを嗅ぐことで前頭葉が沈静化されたことが伺えます。

参考文献

1) 竹ノ谷ら, 日本アロマセラピー学会誌, 2018年17巻1号, p.7-14

2) 三上章允, 講談社,「はじめての『脳科学』入門」, 2022

photo 植田翔