上図:トウキ(当帰)の調製(はさがけ)の様子

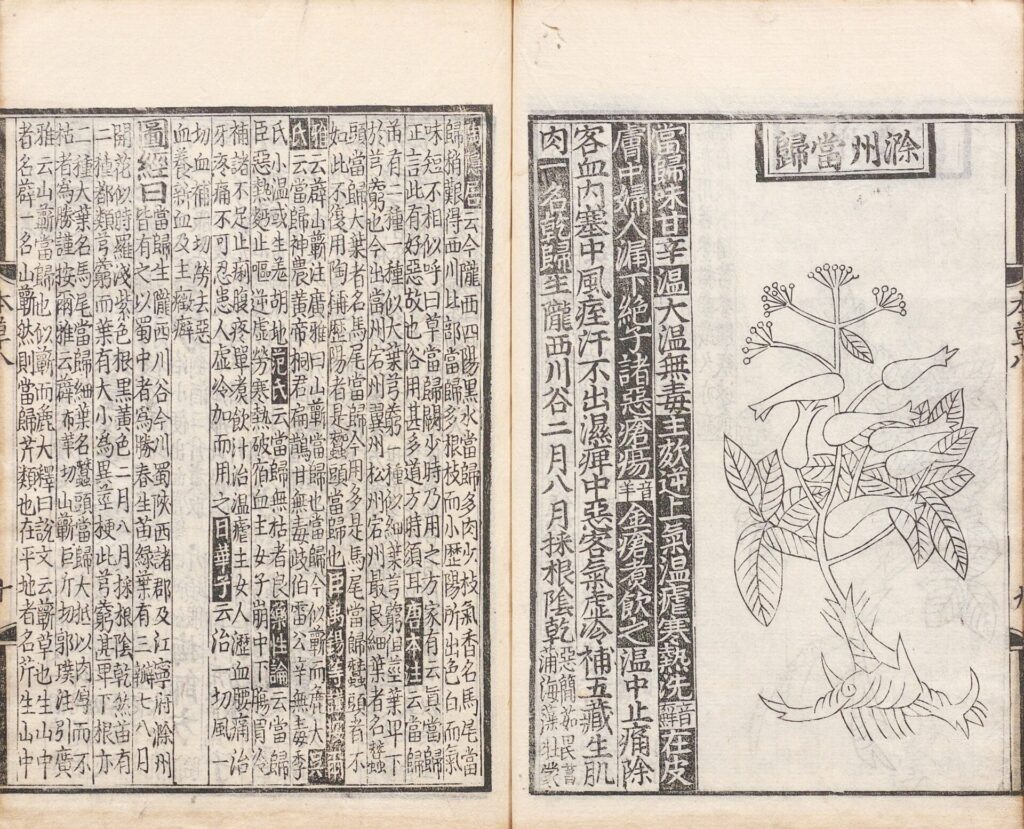

下図:『経史証類大観本草』トウキについて

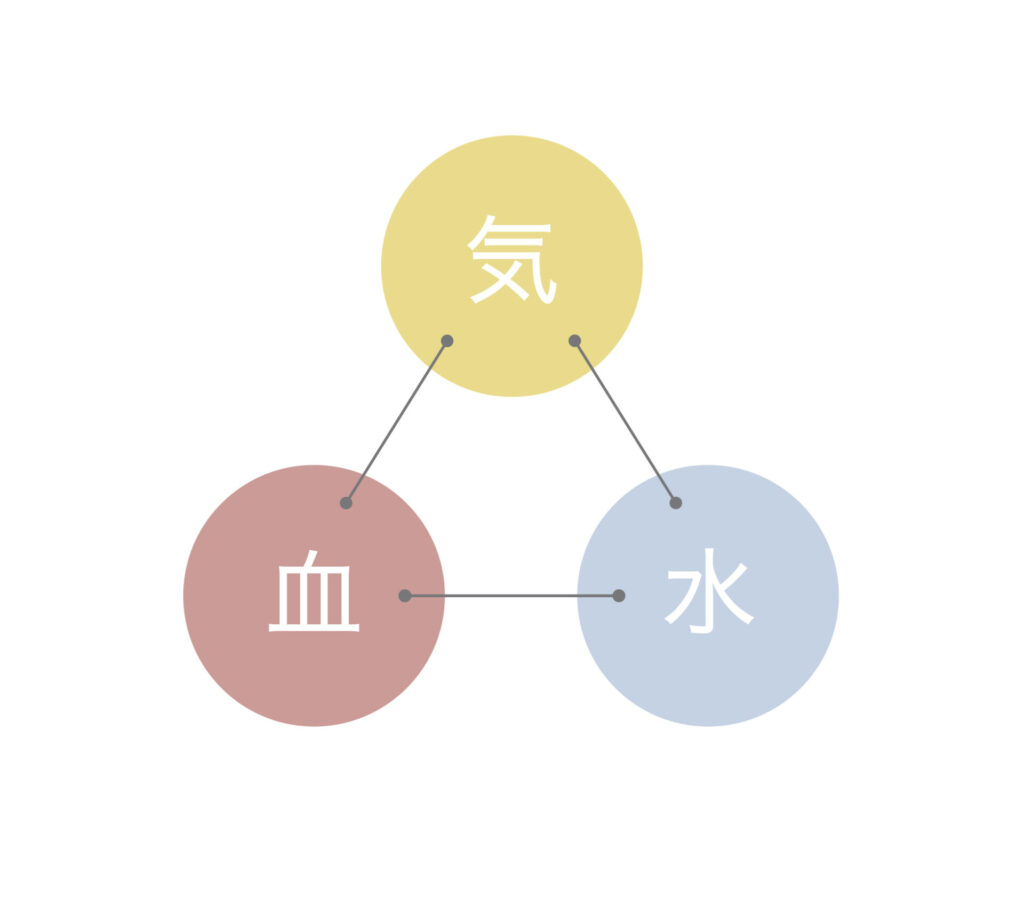

Tips 女性の健康を助ける生薬「トウキ(当帰)」

トウキ(当帰)は、セリ科(Umbelliferae)のトウキまたはホッカイトウキの根を、湯通ししたりそのまま乾燥させたりしたものが用いられます。

トウキ(当帰)の名前の由来については所説ありますが、出産のために里帰りしたお嫁さんが産後にトウキを服用して元気を取り戻し、婚家に「当(まさ)に帰る」ことができた、という逸話が当帰の語源になっているとも言われています。

さらに中国宋時代の本草書『経史証類大観本草』には、次のように記されております。

「主婦人胎産腹中冷痛、血氣不足、腸鳴洩下、皮膚甲錯、肌膚瘀黑、虛勞羸瘦、月水不調、崩中漏下、養血和血、補肝氣、調經潤燥、生肌續筋。」

意味:「女性が妊娠・出産に際して感じる腹部の冷えや痛み、血気の不足、腸の鳴動や下痢、皮膚の角質化による荒れ、肌のくすみ、慢性疲労によるやせ、月経不順や不正出血に用いられ、血を養い巡りを整え、肝の気を補い、経血を整え、乾燥を潤し、皮膚や筋肉の再生を助ける。」

このようにトウキ(当帰)には女性のからだと肌のケアに用いられていたことが伺えます。