実験紹介 ー ラベンダー精油の濃度によって、脳のはたらきが変化する ー

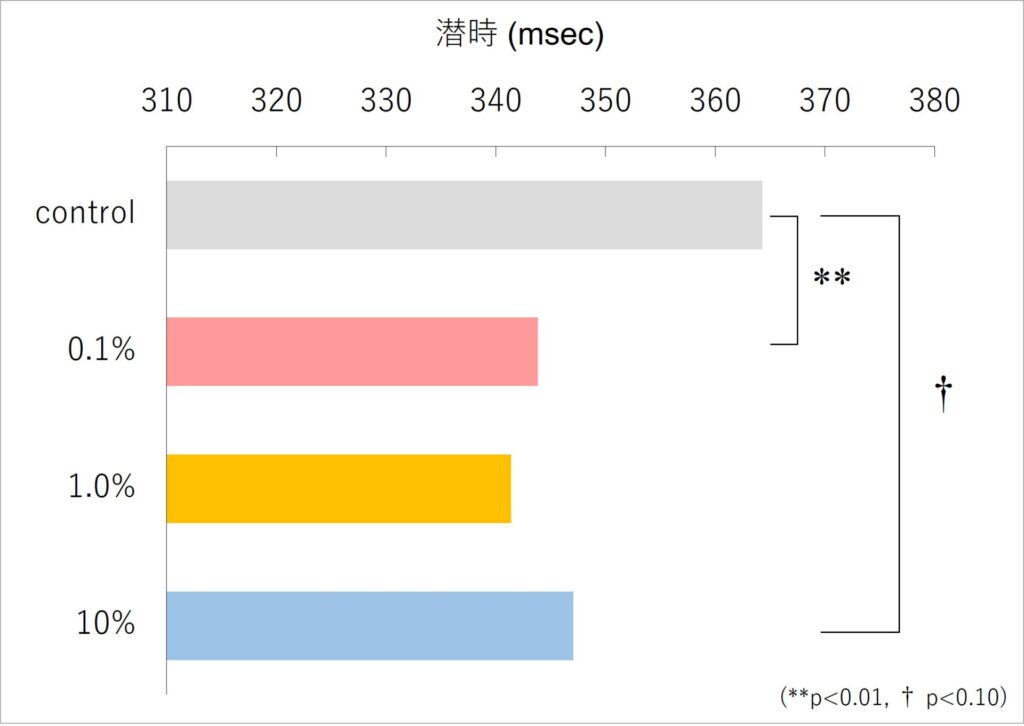

[上図] 濃度の異なるラベンダーの香りを嗅いでいる際のP300潜時の比較

脳が情報を処理する速度を観察するために、P300という脳波が出現するまでの時間を指標としました。

P300が速く出現し、潜時と呼ばれる値が小さい方が、脳が情報を処理する機能が高まっている状態です。ラベンダーの精油を0.1%、1.0%、10%に薄めた香りを嗅いでもらうと、無臭の場合と比較して0.1%に薄めたものの時にはP300が速く出現しました。よって、0.1%に薄めた香りを嗅いでいる時に、情報を処理する機能が高まったといえます。

(n=13,平均)

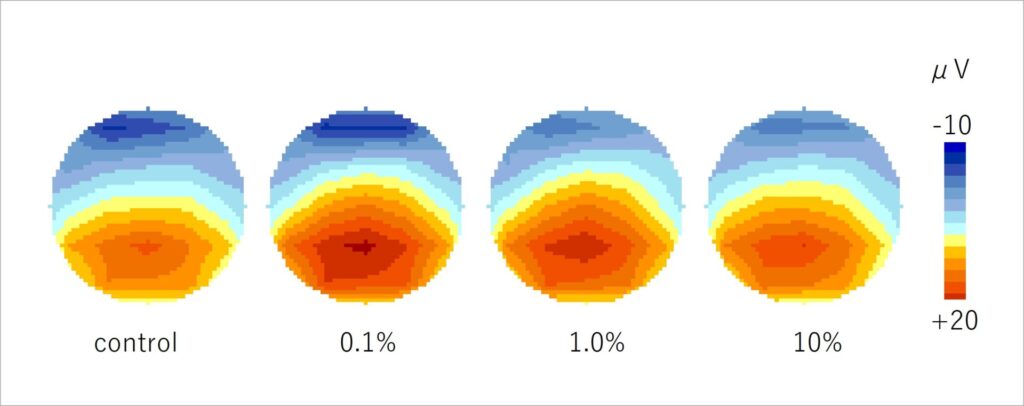

[下図] 濃度の異なるラベンダーの香りを嗅いでいる際のP300波形の振幅の比較

[上図]と同様に、濃度の違うラベンダー精油を嗅いでいるときの脳の情報処理能力を比較しました。図の上が前頭部、下が後頭部を表しており、P300波形の振幅(深さ)が大きいほどトポグラフマップの中央付近の色が赤に近くなり、情報処理能力が高まっている状態です。ラベンダーの精油を0.1%、1.0%、10%に薄めた香りを嗅いでもらうと、無臭の場合と比較して0.1%と1.0%の時に特に赤い部分が観察されました。よって、0.1%と1.0%に薄めた香りを嗅いでいる時に、情報を処理する能力が高まったといえます。

(n=13,平均)